এ টি এম মোসলেহ উদ্দিন জাবেদ

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ এখন হুমকির মুখে। পরিবেশে মানুষের বেপরোয়া অনাচার, বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তন, ভূপৃষ্ঠের উষ্ণায়ন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে পৃথিবীতে দুর্যোগের ঘনঘটা আমরা প্রায়শই দেখতে পাচ্ছি। তাই জলোচ্ছ্বাস, সুনামির পাশাপাশি ভূমিকম্পও দুর্যোগ হিসেবে হানা দিচ্ছে মাঝেমধ্যেই।

তারই ফলস্বরূপ গত মাসের শেষদিকে ভূমিকম্পের ডেঞ্জার জোন হিসেবে চিহ্নিত সিলেট অঞ্চলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘনঘন কয়েকটি ভূকম্পন সৃষ্টি হয়। এর ফলে সিলেট শহরের দুটি ছয়তলা ভবন হেলে পড়েছে। এতে সিলেট অঞ্চলসহ সমগ্র দেশজুড়ে মানুষের মনে শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সিলেট অঞ্চলের কাছাকাছি ভূগর্ভস্থ কয়েকটি বিচ্যুতি লাইন (ফল্ট লাইন) থাকায় ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে সিলেট অঞ্চল। সিলেট থেকে প্রায় দুইশ কিলোমিটার দূরে সীমান্তবর্তী ডাউকি ফল্টের (ফল্ট হচ্ছে ভূগর্ভস্থ প্লেটের ফাঁক) অবস্থান। অন্যদিকে শাহবাজপুর ফল্টও (হবিগঞ্জ থেকে কুমিল্লা) সিলেট অঞ্চলের কাছাকাছি। এ কারণে সিলেটের জন্য ভূমিকম্পের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। দুটি ভবন হেলে পড়া ছাড়া এবারের ভূমিকম্পে মারাত্মক ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও এটি একটি সতর্ক বার্তা দিয়ে গেছে। বিষয়টিকে মোটেই হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। ছোট ছোট ভূমিকম্প অনেক সময় বড় ধরনের ভূমিকম্পের লক্ষণ হতে পারে। কম্পন দীর্ঘ সময় ধরে হলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

ভূমিকম্প এটি এমন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যার পূর্বাভাস দেওয়ার উপায় এখনো বিজ্ঞানীরা বের করতে পারেননি। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান শহরে মানুষ বাড়ার পাশাপাশি আবাসিক-অনাবাসিক স্থাপনা বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। কিন্তু সেসব স্থাপনা কতটা মানসম্পন্ন, বড় ধরনের ভূমিকম্পে সেগুলো টিকে থাকবে কি না এই আশঙ্কা প্রবল। ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে প্রয়োজনীয় খোলা জায়গাও নেই আমাদের বড় শহরগুলোতে। অভিযোগ রয়েছে, দেশে ভবন নির্মাণে বিল্ডিং কোড মানা হয় না। ফলে মাঝারি ধরনের ভূমিকম্পও মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারে। আর বড় ধরনের ভূমিকম্প ডেকে আনতে পারে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়। তাই ভূমিকম্পের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে সব ধরনের স্থাপনা এ দুর্যোগ মোকাবিলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

ভূমিকম্পকে বলা হয়—একই সঙ্গে জীবন, সম্পদ, নগর ও সভ্যতা বিনাশী। বলা হচ্ছে, বাংলাদেশ ভূমিকম্পের চরম ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশ দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয়, ইউরেশীয় এবং মিয়ানমার টেকটনিক প্লেটের মাঝে আবদ্ধ। টেকটনিক প্লেটের অবস্থান দেখলে বোঝা যায়, আমাদের উত্তর-পূর্বে দুটো বর্ডার বা টেকনিক্যাল ভাষায় ‘ভূচ্যুতি’ রয়েছে, যা বাংলাদেশের ভূমিকম্পের কারণ। এজন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা বৃহত্তর সিলেট ও তৎসংলগ্ন এলাকা প্রবল ভূমিকম্প প্রবণ। এর পরের অংশগুলোও, যেমন ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম অঞ্চল ও ভূমিকম্পপ্রবণ। এ অবস্থায় ভূমিকম্পের পর উদ্ধার প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি যতটুকু থাকা দরকার, তার প্রায় কিছুই নেই বললেই চলে। উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির যেমন অভাব রয়েছে, তেমনি প্রযুক্তিগত দিক থেকেও পিছিয়ে আছি আমরা। এসব দিকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া অধিক জরুরি।

ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সাধারণত তিন ধরনের ভূমিকম্প হয়ে থাকে—প্রচণ্ড, মাঝারি ও মৃদু। আবার উৎসের গভীরতা অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—অগভীর, মধ্যবর্তী ও গভীর ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ভূপৃষ্ঠের ৭০ কিলোমিটারের মধ্যে হলে অগভীর, ৭০ থেকে ৩০০ কিলোমিটারের মধ্যে হলে মধ্যবর্তী এবং ৩০০ কিলোমিটারের ওপরে হলে গভীর ভূমিকম্প বলে। আবার তিনটি প্রধান কারণে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়ে থাকে। প্রথমত, ভূপৃষ্ঠজনিত; দ্বিতীয়ত, আগ্নেয়গিরিজনিত এবং তৃতীয়ত, শিলাচ্যুতিজনিত। ভূমিকম্পের মাত্রা মাপা হয় রিখটার স্কেলে। রিখটার স্কেলে এককের সীমা ১ থেকে ১০ পর্যন্ত। রিখটার স্কেলে মাত্রা ৫-এর বেশি হওয়া মানে ভয়াবহ দুর্যোগের আশঙ্কা। মনে রাখতে হবে, ভূমিকম্প এক ডিগ্রি বৃদ্ধি পেলেই এর মাত্রা ১০ থেকে ৩২ গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ৫-৫.৯৯ মাঝারি, ৬-৬.৯৯ তীব্র, ৭-৭.৯৯ ভয়াবহ, ৮-এর ওপরে অত্যন্ত ভয়াবহ।

বিশ্বে সবচেয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার একটি হলো চিলি। সেখানে ১৯৬০ সালে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী (রিখটার স্কেলে ৯.৫ মাত্রা) ভূমিকম্প হয়। তাই চিলি ধীরে ধীরে তাদের সব বিল্ডিং ভূমিকম্প সহনীয় করে গড়ে তুলেছে। সে কারণে বড় ভূমিকম্পতেও সেখানে ক্ষয়ক্ষতি খুব কম হয়। সম্প্রতি ২০১৫ সালে চিলিতে ৮ মাত্রার বেশি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল, যাতে মানুষ মারা যায় মাত্র ১৩ জন। অথচ হাইতিতে ২০১০ সালে ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় তিন লাখ মানুষ মারা যায়। এর প্রধান কারণ দুর্বল স্থাপনা। হাইতিতে বলতে গেলে ভূমিকম্প সহনীয় বিল্ডিং নেই, তাই ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ছিল ব্যাপক।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের অন্যতম ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ জাপানের কিছু পদক্ষেপ তুলে ধরা হলো। ২০১১ সালের ১১ মার্চে সে দেশের তহুকু রিজিওনে প্রায় ৯ মাত্রার যে ভূমিকম্প হয় তাতে রাজধানী টোকিও শহরেও ঝাঁকুনি লেগেছিল প্রায় ৭ মাত্রায়। কিন্তু এতেও রাজধানীর বহুতল অট্টালিকাগুলো ধসে যাওয়া বা মানুষ নিহত হবার ঘটনা ঘটেনি। নির্মাণ শিল্পে ভূমিকম্প প্রতিরোধী প্রযুক্তি রক্ষাকবচ হিসেবে একটা পর্যায় পর্যন্ত পুরোপুরি কার্যকর, এমনকি বিরল শক্তিমাত্রার কম্পনেও (৯ মাত্রার) ক্ষয়ক্ষতি কমাতে দারুণ ভূমিকা রাখে। এই তহুকু ভূমিকম্পটি ছিল জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মাত্রার আর বিশ্বে পঞ্চম। অতি দ্রুত ধেয়ে আসা সুনামি ছিল ধ্বংসযজ্ঞের মূল কারণ, যা সমস্ত প্রস্তুতি কার্যক্রমকে অকার্যকর করে দিয়েছিল। এটা যদি ঘণ্টাখানেক সময় দিত, নিহতের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে যেত। ফুকুশিমা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের দুর্ঘটনা সমস্যাটিকে আরো জটিল করে তুলেছিল।

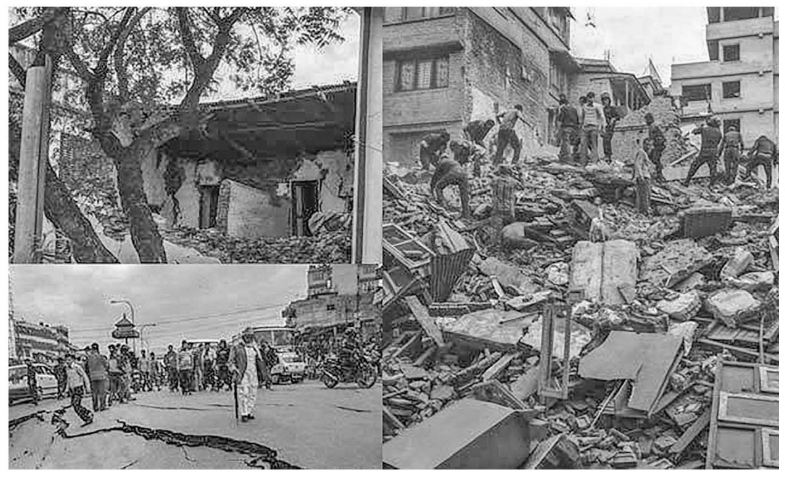

২০১৫ সালে নেপালের ভূমিকম্প আর মণিপুরের সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের পর বাস্তবতা হচ্ছে, এই বিপর্যয়ের আশঙ্কার মধ্যেই বাংলাদেশিদেরও বসবাস করতে হবে। এখানে শহরাঞ্চলে মূল ক্ষয়ক্ষতি হবে স্থাপনা ধসে। মর্মান্তিক এক পরিণতির আশঙ্কায় ভীতির সঙ্গে বসবাসের চেয়ে কঠিন সময় কঠিনতম দৃঢ়তায় মোকাবিলা করার প্রত্যয় নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে।

বাংলাদেশের স্থাপনাসমূহ নিয়েও এরকম শঙ্কা রয়েছে। তাই ক্ষয়ক্ষতি যাতে কম হয় সেজন্য সরকার প্রণীত বিল্ডিং কোড মেনে ভবন নির্মাণ করা হলে বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হবে। এ ছাড়া বিপদ মোকাবিলায় সাধারণ মানুষকে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখা এবং নিয়মিত মহড়া ও স্বেচ্ছাসেবক তৈরির ওপরও গুরুত্ব দিতে হবে।

মানুষ মানুষের জন্য। বিপদের সময় আপনার মনুষ্যত্ব যেন আপন মহিমায় আলো ছড়ায়। বিপদ থেকে রক্ষার পাশাপাশি বিপদে ভয় না পেয়ে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করার চেষ্টা করতে হবে। বড় ধরনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি কতটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে তা বলা মুশকিল, তবে প্রস্তুতি থাকলে মোকাবিলা করতে সুবিধা হবে। জাতীয় পর্যায়ে লজিস্টিক্যালি ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে আমাদের সক্ষমতা হয়তো খুবই অপ্রতুল। কিন্তু ব্যক্তিগত বা দলবদ্ধভাবে কাজ করলে প্রাণহানি বা আহত হওয়ার ঘটনা অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

সবশেষে বড় কথা হচ্ছে, পরিবেশের ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে, সেদিকে আমাদের মনোযোগী হতে হবে বেশিমাত্রায়। নগরায়ণের নামে বৃক্ষনিধন, খাল-জলাশয় ভরাট ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের সচেতনতা বড় বেশি প্রয়োজন। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পরিবেশের প্রতি মনোযোগী না হলে ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেকোনো মুহূর্তে মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করে দেবে নিঃসন্দেহে। তাই বিশ্বনেতৃত্বকে পরিবেশ রক্ষায় কাজ করতে হবে একযোগে।

লেখক : প্রাবন্ধিক